photo credit: torres21 via photopin cc

マインドマップって何の役に経つの?

マインドマップはなんとなく知っているけれど、いまいちよく分からないという方の中には、そもそも用途が明確でないという方が結構おられます。

極論を言ってしまうと、

思考の整理を必要とするものならなんでも応用できる

というのがマインドマップです。ですが、これだと用途が幅広くなりすぎていよいよ分からなくなります。

今回は、私がマインドマップの利用法の中で一個人的に一番しっくり来る活用方をあげてみます。

タスクの洗い出し

いわゆるGTD(Getting Things Done)的に頭の中のタスクを書き出す際にマインドマップは大きな力を発揮します。

頭の中がごちゃごちゃで何から手をつけて良いか分からないというときは、紙とペンを取り出して、とりあえずこれからすることをマインドマップで書き出してみるとかなりすっきりすることができます。

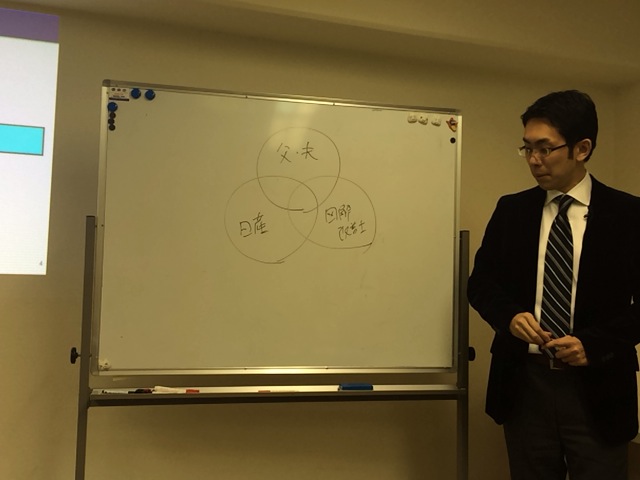

講義録

セミナーなどの講義録をマインドマップで記録することもおすすめです。マインドマップで講義ノートを書く場合、講義が始まる前にセントラルイメージだけを先に書いておくと、グッとノートが取りやすくなります。

また、セミナー本編の内容以外に、その日のランチや講師が何気なく言った一言などをイラストを交えて描き加えておくと、あとで見返した際に記憶が再現されやすくなります。

なお、セミナー参加時の色鉛筆はこちらの8色鉛筆がお勧めです。

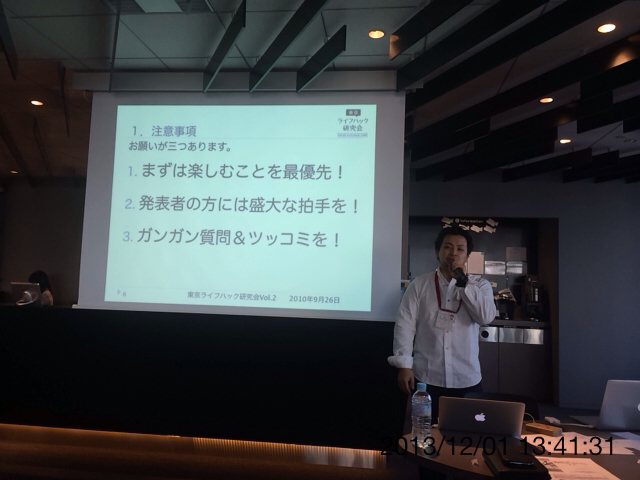

プレゼンテーションの構成

全体を俯瞰して、頭を整理しなければいけないシュチエーションでマインドマップは力を発揮します。私の場合、よく利用するのがプレゼンの構成を考えるときです。

プレゼンテーションでスライドを作成する場合、いきなりスライドを作成するよりも事前に構成を決めてから作成したほうが効率がいいです。その際、最初のアウトライン作成としてマインドマップは適しています。

プレゼンに限らず、文章作成などにも応用できます。

感情の整理

マインドはマップは思考の整理以外に、感情の整理にも効果を発揮する場合があります。セントラルイメージにイラストを描いたり、ブランチを色鉛筆で塗りつぶしたりすることで、気持ちを落ち付けたり、ストレスを発散することに役立ちます。

イギリスでは、学級崩壊したクラスの生徒にマインドマップを描かせたところ、クラスのまとまりが生まれたという研究結果もあります。

手を動かして、マインドマップを描くにはそれだけの効果があるのです。

今日のアクション

今回は分かりやすく、誰にでもおすすめし易いものを上げてみました。この他にも工夫しだいでいろんなことに活用できるのがマインドマップの良いところです。今度はマニアックなほうも紹介するかもしれません。

電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。

詳しいプロフィールはこちら。