久々にイベントを読書の勉強会を開催致します。内容は、

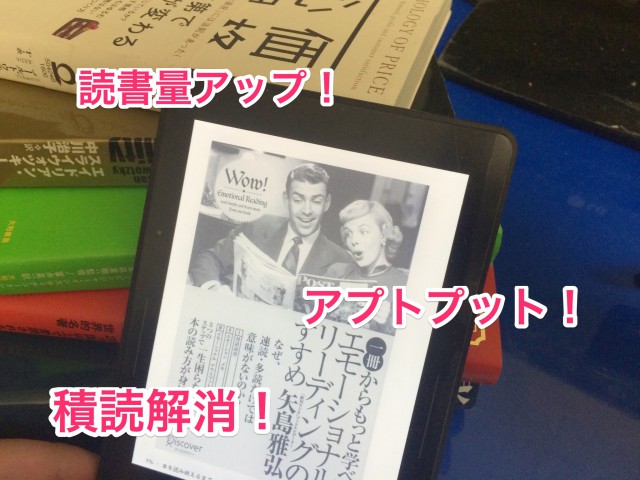

本から学べていますか?エモーショナル×Kindle!一冊からもっと学べるアウトプット読書術勉強会

です。今回は私単独のイベントではなく、初のコラボイベントになります。

初のコラボイベント。講師は3人。

講師は、人気PodCast番組「新刊ラジオ」のラジオパーソナリティで「一冊からもっと学べるエモーショナル・リーディングのすすめ」の著者 矢島雅弘さん、そして一万人の読者を持つ書評メルマガ「知識をチカラに」発行人で「仕事のムダを削る技術」などの著書を持つこばやし ただあきさん、そして私の3名が勤めます。

それぞれの読書に関連する得意分野は微妙に異なっているため、コラボイベントの形にすることで相乗効果を生み出し、他に類を見ないイベントになると考えています。

人気ラジオパーソナリティが教える読書術

今回、講師として参加頂く矢島雅弘さんは人気PodCast番組「新刊ラジオ」で1700冊以上の本を紹介されている人気ラジオパーソナリティです。

矢島さんの著書、エモーショナルリーディングのすすめでは、著者との対話を意識することでより多くのことを学べるという矢島さんの経験に基づいた独自のメソッドが詰め込まれています。

今回の本の内容をベースにしならがら、本の中に書き切れなかった裏話やこぼれ話もお話頂きます。

多様な読書スタイルに対応するKindle活用術

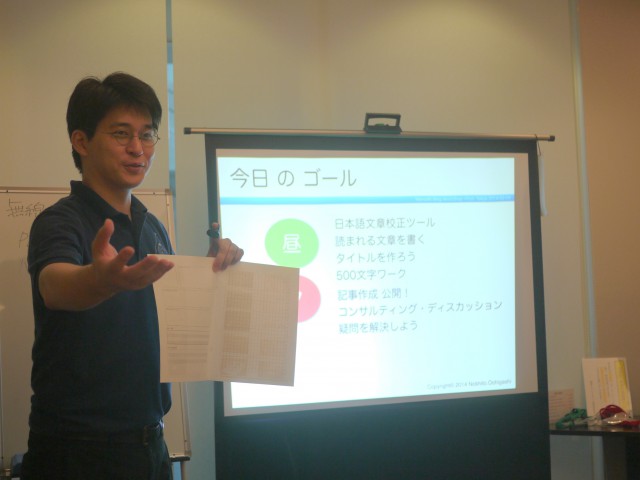

私のパートでは矢島さんがお話される読書術の内容を受け、Kindleの特性を活かした読書術をお話させて頂きます。

近年は読書のスマートフォンやタブレットの普及により、読書は必ずしも紙の本である必要はなくなってきました。Kindleはもちろん、オーディオブックなどにも沢山の本が出ています。忙しい現代のビジネスパーソンにとって、これらのツールはうまく活用すれば強力な武器になります。

また、Kindleだからこそできる読書の仕方というものの存在し、紙の本とは違った切り口で読書を楽しむことも可能です。最新のKindleのサービスも紹介しながら明日から使えるKindleの活用術を紹介します。

読んだだけでは満足しない。アウトプット術を披露

読書術、Kindle活用術に加え、今回のイベントでは学んだことをアウトプットすることにまでフォーカスを当てた内容になっています。アウトプットパートを担当頂くのは、一万人の読者を持つ書評メルマガ「知識をチカラに」の発行人こばやし ただあきさんです。

こばやしさんには、人生を変えるアウトプット術についてお話して頂きます。こばやしさんは、先ほど紹介した書評メルマガ以外にも、複数のブログを運営され、今年でブログを開始されて丸10年が経過されたそうです。

インターネットが普及し、手軽に情報発信できる反面、継続するのはとても難しいことです。

どうすれば情報発信を続けられるのかのノウハウと、そして情報発信によってご自身にどんな変化が起こったのかを体験談も交えつつお話頂きます。

ラストはトークセッション、終了後に会場で懇親会を行います。

読書術、Kindle、アウトプットについてそれぞれの講演終了後は参加者の方を交えたフリーディスカッションの時間を準備しています。講演中の疑問点やもっとしりたいことなどを講師または、参加者の方同士で活発に意見交換して頂ければと考えています。

また、すべてプログラムが終了したあとは会場での立食形式の懇親会も準備しておりますので、お時間のある方はご参加ください。

今日のアクション

初のコラボイベントですが、内容としては完成度も実用性も高いイベントになると自負しています。皆さんのお越しを心よりお待ちしております。

お申し込みはこちらからお願い致します。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

本から学べていますか?エモーショナル×Kindle!一冊からもっと学べるアウトプット読書術勉強会 | eventon(イベントン)

申し込みはこちら

電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。

詳しいプロフィールはこちら。