西国分寺にあるカフェ「クルミドコーヒー」はコアなファンを抱えるカフェとして、食べログで全国1位を獲得したこともあります。

このお店のオーナー影山さんの書籍「ゆっくり、いそげ」は当ブログで以前紹介しています。

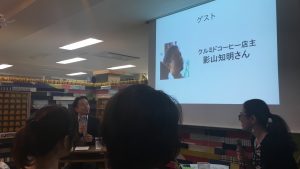

良い本だったので著者さんにお会いしたいと考えていたところ、神保町大学で講演会があるということで参加してきました。

影山さんのお話の中で印象的なトピックをピックアップします。

システムに組み込まれると苦しくなる

影山さんの前職は、外資系企業のファンドマネージャー。資本主義の申し子のようなお仕事をされていて、それゆえにそのゆがみも熟知されていました。

現在の資本主義の前提は「来年が今年よりも成長していること(経済的に)」があり、この前提のもとに全てのシステムが作られています。

結果、このシステムの中では個性は邪魔になり、規格どおりの動きが求められ人はどんどん苦しくなるという構図が生まれています。

この状況を打破するロールモデルといて運営しているのが「クルミドコーヒー」なのです。

受贈的人格としての人格を呼び起こす

影山さんは、現在の経済のシステムについて真っ向から否定されているわけではありません。ただ、熟知するが故にその弱点もよくわかっています。

現代の資本主義の弱点は、人の行動原理が消費者的人格ばかりに基づいて構成されていることです。

人間の中には、受贈的人格と消費者的人格が同居しています。そして、人は外部からの刺激のされ方でギバーにもテイカーにもなり得るのです。

経済活動を単なる消費行動ではなく、自らが受け取ったよいものを次の人に返そうと考える受贈的行動とすることができれば、人がシステムに取り込まれるようなことはなくなるのです。

ちなみに人間が経済的なインセンティブのみで行動をするとモチベーションが低下することは心理学的にすで実証済みのことです。

人は金銭を用いて行動を強要されるより内発的な動機で行動するほうが多幸感が高いのです。この点において、影山さんの主張は、実はかなり合理性のある内容ではと個人的に感じました。

閾値を越える重要性

一方で理念ばかりを並べてもビジネス的な部分をうまくまわして行けなければ事業としては継続しません。

店舗運営を開始するにあたり影山さんはクルミドコーヒーに開店前からちょっとびっくりするくらいの初期投資を行われています。

まだ、オープンもする前からなぜと聞きたくなるのですが、クルミドコーヒーの理念を実現する上で最初から来てくれたお客さんに感動を与えたいという強い気持ちがあったそうです。

そのためには、最初から自分の中にある閾値を越えていなければ、ずっと越えることはできないと考えていたのです。

来てくれた人には言語的な認識以外でも投資したかどうかはすぐにわかるとおっしゃられていました。

このあたりの嗅覚のようなものはさすがだなと感じました。影山さんの主張に力強さを感じるのは、単なる綺麗ごとではなく、ビジネス的視点、経済的な合理性も踏まえて主張されている点だとあらためて感じました。

今日のアクション

会場では「ゆっくり、いそげ」の販売も行われていて、私は本を再度購入しました。

実は「ゆっくり、いそげ」を私はすごく気にいったのですが、同時にどうしても友人に読ませたくて、あげたのです。

それでもまた読みたくなるくらい良い本なので、ぜひいろんな方に手にとって欲しいです。

コメント