絵を描くことが苦手。

多くの人がこう考えて、大人になってから絵を描くことをやめてしまいます。実際絵を描かなくても仕事もできるし、生きていけます。ただ、絵を描くことを日常生活に少し取り入れるだけで、仕事のコミュニケーションや、アイデアを生み出す発想術などが格段に豊かになります。

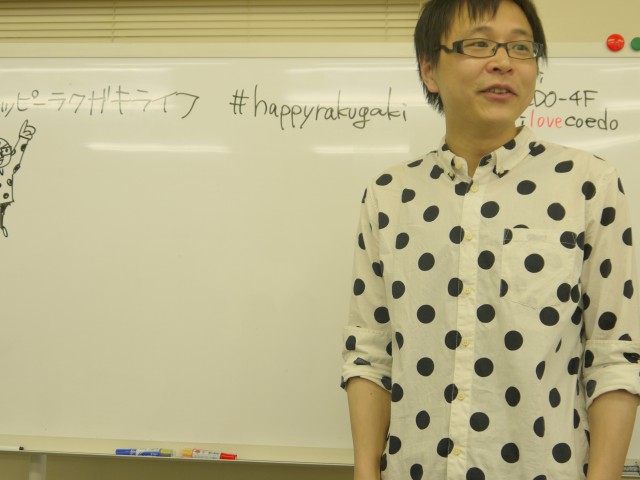

かく言う私もそんなに絵がうまいわけではないので、ブログ「タムカイズム」のタムカイさんが主催するイベント「ハッピーラクガキライフファーストステップ講座」に参加してきました。

絵心がない≠画力がない

苦手意識にある人が絵をかくうえで最初にぶつかる壁が絵心がないという悩みです。多くの人が私は絵心がないので、うまく絵が描けませんといいます。

ですが、多くの絵心がないと行っている人は絵を楽しむ心がないからと絵が苦手なのであって、必ずして絵がうまくないから絵が描けないのではないとタムカイさんは言っています。

タムカイさんの考える絵心とは、

- 絵を理解するチカラ

- 絵を描きたいとう心

- 絵を見て感動する心

の3つのチカラのことであって、決して絵が上手にかける画力のことではないのです。自分の好きな音楽を聴いて楽しむのと同じように、自分の好きな絵をみて楽しめれば十分に絵心があるのです。

タムカイさんは子供のころからいろいろなイラストを描いていたそうですが、ご両親はそれをむやみにやめさせたりするようなことをしなかったそうです。このため、絵を描くことに関するハードルを上げずにすんだ理由だろうと話されていました。

私も含め、絵を描くことに苦手意識のある人はいつの間にか自分にハードルを掲げすぎていると言えるかもしれません。

表現するところから始めよう

タムカイさんは、絵を描く力のことを「ラクガキ力」と呼んで、次の3つの要素上げられています。

- 観察

- 想像

- 表現

対象物があって、写生するならばどれも大事なことなのですが、このなかで一番最初に大事になるのが表現することだとタムカイさんは言われています。

自分ではつたないと感じても、書きたいモノを自分なりに表現しようとすることで、より深く対象物をみることができ、ラクガキ力が向上していくのです。

これは絵に限った話ではないと感じました。インプットとアウトプットどちらが先か考えるとどうしてもインプットが先と考えがちですが、実際のところ多くのことはアウトプットが先です。

中途半端であってもとにかくアウトプットを優先することで、インプットに質があがり、結果アウトプットの量、質とも向上するというのは絵も文章も、プレゼンテーションも同じなのです。

リンゴは五角形

講座の途中でタムカイさんがされた、実はリンゴは五角形になっているという話が印象に残っています。通常、私たちがリンゴの絵を描くときは丸いリンゴを描きます。ですが、本当にリンゴを忠実に写生しようとすれば、丸ではなく五角形の形を表現する必要があるです。

絵を描く際には、うまく書けなくてはいけないというプレッシャーに押されて写生物を忠実に描こうとしがちです。ですが、どんなに忠実に描いても、描いたモノには描き手の想像が含まれます。そして、本来はこのイメージの部分は個性として、伸ばしていくべきものだと感じました。

絵は自分が感じたままを描けば成立するのです。

絵を描くことで自分の中のブロックが外れる

今回の講座では、イラストからストーリーを作ったり、感情をイラスト(しかも線のみ)で表現するといった、まさに自分の中のイメージを書き出すワークが沢山含まれていました。

ワークしながらなんとなく私が考えていたことは、自分の心のブロックを如何に外せるかということです。

私はときどきマインドマップを描いているので、まったく描いていない人に比べるとそれなりに絵を描くことに抵抗を感じない人です。

それでもワークの途中では、こんなの描いたら違うかなとか、これはいくなんでも突拍子もなさ過ぎだろうという気持ちがわき出てきます。ですが、実際のところ、リンゴの例にもあるようにこう描かなければいけないということはありません。

そして、おもしろい表現はこのブロックを外した先に出てくるのはずなのです。いくつか絵を描いているうちに自分の中で自分に課している制約が外れるそういう気分を味わうことができました。

今日のアクション

タムカイさんは今後、いろんな場所でこのハッピーラクガキライフ講座を開催していく予定です。

イラストのテクニックを学ぶ講座ではなく、イラストを楽しめるようになる講座なので、どんな人でも気軽に参加できる講座になっています。もし都合の合う方は参加して見て下さい。おすすめです。

電子書籍「本好きのためのAmazonKindle読書術」著者。Kindle本総合1位を2度獲得。その他WordPressプラグイン「Sandwiche Adsense」を開発。トライ&エラー可能な人生を目指して活動中。世の中の問題はだいたいコミュニケーションに関わるものなので、もっと気楽にやろうをモットーにブログ「モンハコ」を運営。

詳しいプロフィールはこちら。

![情報の価値はどこに発信するかで変わってくる[週記]](https://mon8co.com/wp-content/uploads/2015/04/P1030610-640x480.jpg)